新築のお宅の外部水栓なのですが景観に合わない、実際使ってみて位置がもうちょっと左のが良いとのことなので外部水栓の交換工事を実施します。

ブルーの付箋の位置まで移動します。

水栓器具はお客様支給のものとなっています。

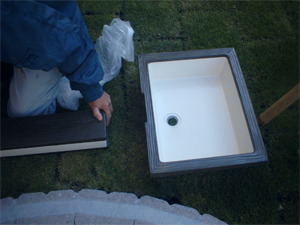

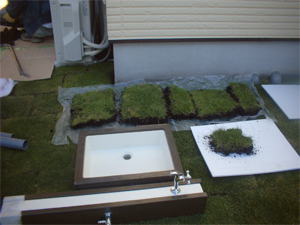

写真左はこれから据え付ける水栓柱とガーデンパンのセットです。

デザイン水栓となっていて外壁の感じにマッチしていると思います。

ですがこれ、コンクリート製品でとても重量が重いのです。

これは、ハンパに据え付けると倒れそうな勢いです。

モルタルでしっかり固定しなくてはいけません。

芝を綺麗にはずし掘削します。手掘りです。

ほかの芝が掘った土で汚れないように養生も忘れてはいけません。

この水栓柱は2栓となっていて上側は普通の万能水栓、下側はホースの繋がるホース水栓となっています。

輸入蛇口にありがちなことですが、各市町村によっては、JWWAという認証がないものは基本的に使用できないので注意が必要です。

既存の配管を掘り出し、すでに据え付けた水栓柱を撤去します。

排水、給水をこれから据え付ける位置まで配管移動します。

くれぐれもキズをつけないよう慎重に。

配管接続をし、モルタル固定で水栓柱、ガーデンパンを固定して柴を元どおり植え直し、試運転して完成です。

ということで写真をビフォーアフターで並べてみました。

![]()

比べてみるとだいぶ使いやすそうになりました。子供さんが小さいので足を洗ったりするのに便利そうですね。

小山町の新築のお宅の外部水栓です。

小山町、御殿場市などは冬場の水道凍結が懸念されるため、それの対策措置として一般的には外部水栓は水抜き水栓を施工するのが一般的です。

器具類が住宅会社の支給品ですとなかなか対応できないのが現状です。

その場合どうするか?

これを使います(写真左手に持っている物)これは一体何かと言いますと、凍結防止止水栓上部ハンドル部品で普通のハンドルよりちょっと高さが高く中身がちょっと普通とは違います。

内部のサーモエレメントの働きによって、凍結温度一歩手前の約1.7℃(本体内部温度)で自動的作動し開閉します。水が少量出る感じです。

温度が上昇してくると、約4.5℃で自動的に締まります。

右は交換作業完了の写真です。ちょっとバルブの頭が高くなり、ハンドル中心部の水色が黄色に変わってるのがお分かりいただけると思います。

これを取り付けておけば凍結の心配はないと思います。

先ほども申しましたように、寒い冬場の朝とかに蛇口がチョロチョロ出ていても故障ではございませんので、安心してください。

他市町村でも山間部などの凍結の恐れのあるお宅にもこれで対応できますので、新規に水栓柱を施工されたいお客様でない場合はこれで対応できます。

一般住宅の給水、給湯の配管工事の事例を紹介します。

まず右側写真で写っているものは給水ヘッダというもので宅内床下に引き込んだ給水管をこれに入れ、宅内のあらゆる給水装置へ枝分けします。

ブルーが給水、オレンジが給湯の配管となります。

使わないヘッダ口にはプラグを打って止めとし増改築で水廻りが増えた場合などに増設できるようになっています。

ヘッダ手前についている金物は減圧弁でヘッダより各給水装置に運ばれる水の水圧を一定に保つ働きがあります。

パソコンの世界で言ったら宅内LANの10ポートHUBといったところでしょうか。(スイッチング機能はありません)

架橋ポリエチレン管は自由に曲げることができるのが利点であり欠点でもあります。

通水して水圧がかかると管が暴れたりしますので、約1mくらいの適所に管を固定するようにします。

普通の一般住宅では5mmのウレタン保温にっていますが、寒冷地では10mmの保温のものを用います。

ブルーが給水、オレンジが給湯と分かりやすくなっています。

住宅基礎の上に転がし配管が完了しましたら、建物の上棟から約1週間ほどで内部配管に入ります。

床の捨て張りした荒床に相当の穴をあけ配管を出します。

写真では見えにくいのですが、右下に銀色に光っているものが向かって右が水、左がお湯の配管です。黒板の上に伸びているブルーの給水管は洗濯機用の埋め込み型コンセント水栓に接続されています。

2階部分へ延びる配管は1階壁もしくはパイプスペースを通過し天井部分への配管となります。

基礎転がし配管と同様、約1mピッチの適所に配管固定します。

鋼管やビニール管などと決定的に違うことは継手箇所が極力無くすことができて、経済的ということです。

水漏れの原因が減るというわけです。

ただし、鋭い刃物には弱く、スパッとカットできます。大工さんのエアー工具、フィニッシャなどには要注意です。

建物内部の配管が完了したら、実際に管を満水にして水圧試験を実施します。

各市町村によって試験水圧の値は違いますが1.0Mpaを10分ほどかけて水圧を観察します。

漏水はほぼ継手の差し込み不良や、製造ロットの不良などの原因が考えられますが、管自身の漏水は今のところ一度もありません。

ということで、今回は普段お客様があまり目にすることができない内部配管の実例を紹介させていただきました。